Quello della globalizzazione è un mito retorico che ha fatto fortuna soprattutto nel nostro Paese. Pensare globale (global) è un toccasana per chi teme la tara del provincialismo. E nessuno più degli italiani teme il provincialismo, che richiama il nazionalismo, che richiama una dittatura di cui ci vergogniamo senza averla mai vissuta. Oggi non siamo migliori di allora (vedi post Ucraina, Auschwitz: l'antifascismo del giorno dopo) ma ci piace crederlo: e tanto basta per spalancare le porte ai miti che rompono con il passato.

Recentemente sono stato coinvolto in una discussione sulle boutique di abbigliamento che chiudono per fare posto alle catene dei grandi marchi. La tesi prevalente, molto global, era che i suddetti negozi non sarebbero più in grado di competere in quanto ormai inadeguati, disorganizzati, poco elastici nell'incontrare una domanda che "[in un mondo global] si evolve" e incapaci di produrre economie di scala nelle forniture. Non è dato sapere da quando, né soprattutto perché, i nostri commercianti abbiano disimparato a lavorare. E perché proprio oggi - e non ad esempio 30 anni fa - abbiano deciso di arroccarsi su posizioni di rendita rifiutando di cogliere le nuove opportunità del mercato.

Rispondersi che è perché siamo (diventati?) miopi e provinciali è un'autologia, o alla meglio un giudizio morale. Ma i giudizi morali sono legittimi solo se si appoggiano su numeri e fatti. Partiamo dai numeri:

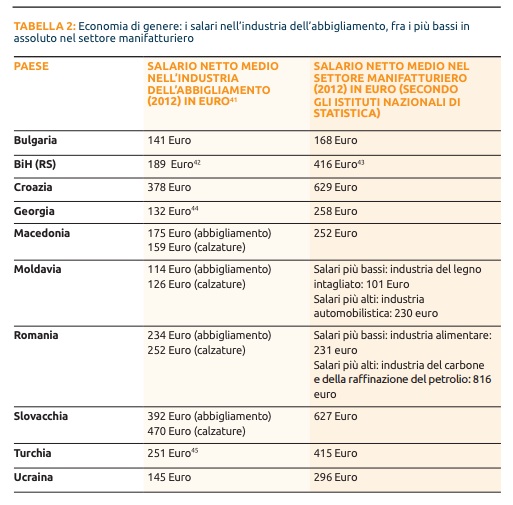

La tabella, tratta da pag. 32 dell'ultimo rapporto (2014) della sezione italiana di Clean Clothes Campaign, riporta i salari netti medi percepiti dai lavoratori del tessile nei paesi dell'Europa orientale dove alcuni grandi marchi dell'abbigliamento hanno (de)localizzato la produzione. Cito di seguito solo quelli che, per quel che ne so, hanno catene di negozi brandizzati in Italia: Adidas, Armani, Benetton, Decathlon, Dolce e Gabbana, Geox, H&M, Hugo Boss, Lacoste, Max Mara, Naf Naf, Nike, Prada, Puma, Valentino, Versace, Zara.

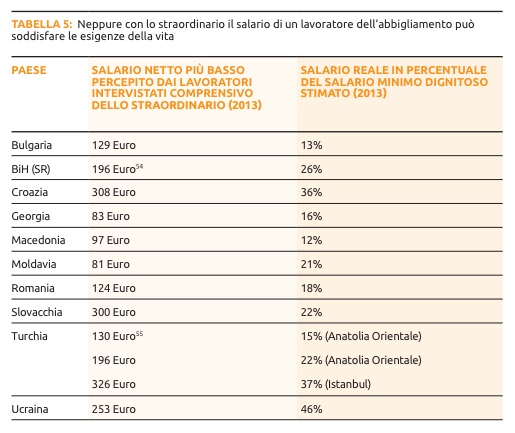

Il salario medio nei paesi osservati è di 225 euro. In un'altra tabella (ibid. pag. 38) è riportato il rapporto tra salario reale e una stima di salario minimo necessario a garantire una vita dignitosa per i lavoratori nei rispettivi paesi. Il rapporto medio è del 25%. I marchi citati producono quindi i loro capi in paesi dove la manodopera è più conveniente non tanto perché lì la vita costa meno, ma perché i salari sono largamente al di sotto della soglia di dignità. Tant'è che "la divaricazione [tra salari reali e salari dignitosi] tende ad essere persino più marcata nei paesi europei a basso costo che non nei paesi asiatici" (ibid. pag. 6).

Il mistero dello stillicidio delle boutique indipendenti è tutto qui. La loro inadeguatezza consiste precisamente nel non aver saputo prodursi i propri capi a condizioni di semi-schiavitù. Il resto - economie di scala, investimenti pubblicitari e di immagine, solidità patrimoniale ecc. - conta sicuramente, ma è quasi un nulla rispetto a duecentoventicinque euro al mese per addetto alla produzione, con costi di trasporto minimi e dazi inesistenti. Anzi, casomai ne è una conseguenza. Sull'argomento non varrebbe la pena dilungarsi oltre: ne aveva scritto Naomi Klein in tempi meno sospetti e allora - sembrano passati cent'anni - era anche nato un movimento no-global per denunciare il carattere strumentale della globalizzazione alla schiavitù.

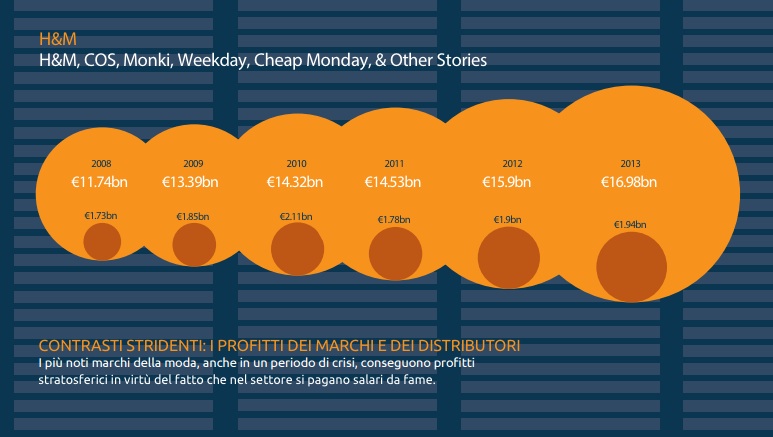

Quella battaglia è stata chiaramente persa nei fatti. Gli slum orientali si sono spostati in Europa - la stessa Europa che una decina di anni fa si candidava a salvare il terzo mondo dalla schiavitù e che oggi se la trova in casa. E lo spostamento delle produzioni nei paesi che tollerano, anzi incoraggiano, il dumping salariale produce disoccupazione nei paesi consumatori, così da avverare la definizione di Marine Le Pen (che però è tanto cattiva e non può dare lezione ai benpensanti): "La globalizzazione è far comprare a dei disoccupati prodotti fabbricati da schiavi". Con un esito ovvio: che ciò che viene tolto ai tanti che hanno poco arricchisce i pochi che hanno tanto.

Ma la stessa battaglia è stata persa prima ancora nel pensiero. Declassati i no-global a setta di teppisti internazionali, il concetto di globalizzazione si è riverginato assumendo connotati non fattuali e idealizzati: la globalizzazione "buona", "possibile", "consapevole" e, in ogni caso e rigorosamente, "inevitabile". E così l'esito indesiderato del lavoro ottocentesco si è trasformato in un obiettivo politico desiderabile grazie a un'operazione di cosmesi linguistica ben centrata: la competitività, la flessibilità, la produttività, l'internazionalizzazione, la capacità di reinventarsi ecc. Concetti che evocano una sfida nuova e promettente per i più meritevoli e furbi - e chi, tra gli stupidi, non si ritiene tale? - e che ci fanno tifare per i giobbsact, le liberalizzazioni, i licenziamenti dei "fannulloni" e i fallimenti degli "inadeguati", cioè degli altri.

Questa patina linguistica e pubblicitaria scintillante nasconde però la solita, vecchia e insanguinata, storia del ricco che si arricchisce impoverendo il povero. E questa volta (o ancora una volta) con la complicità e il mea culpa del secondo.

Lascia un commento