C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico: che i cittadini chiedono ai governanti di essere

onesti, di rispettare le leggi delle comunità che amministrano, di non favorire gli amici, di esercitare il

potere nell'interesse generale e non nel proprio. Lo chiedono a gran voce, qualcuno ne ha fatto addirittura

un programma politico da scandire come un urlo dionisiaco nelle fiaccolate o dopo

i funerali.

Dal canto loro gli interessati, cioè i governanti, rispondono con simmetrico slancio e chiedono ai cittadini di pagare le tasse, di non abusare delle risorse pubbliche e di non vanificare le leggi con sotterfugi e reati. Ne nasce un fuoco incrociato e indistinto tra pulpiti, da cui un'interpretazione politica trasversale: che il declino economico e civile non possa essere arrestato se non con un profondo rinnovamento etico di tutti, che la questione morale preceda ogni altra e che, se non si rispettano le leggi, non abbia senso fare le leggi. Come non averci pensato prima?

E infatti ci si pensa da sempre. Ne discutevano duemilacinquecento anni fa Socrate e Trasimaco nella Repubblica di Platone ("La giustizia e il giusto sono in realtà un bene altrui, cioè l'interesse di chi è più forte e comanda, e un male proprio di chi obbedisce e serve"), se ne lamentavano i latini nostalgici del mos maiorum, la morale dei padri, per i quali la lenta rovina dell'Impero era un portato della corruzione ellenica e orientale. Non aveva dubbi Dante, che nel sesto canto dell'Inferno attribuiva le guerre intestine di Firenze alla "superbia, invidia e avarizia" dei suoi concittadini. E dopo di loro molti, moltissimi altri, con l'unica e notevole eccezione di Machiavelli.

Se gli effetti di questi e altri appelli sul corso degli eventi furono dubbi - per non dire nulli, come è proprio del genere appellista - va in compenso osservata, in tempi più recenti, la coincidenza storica tra l'istituzionalizzazione della moralità in politica e l'affermarsi dei regimi fondati sul terrore. Lo sapeva bene Maximilien de Robespierre, detto appunto l'Incorruttibile:

Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur: la vertu, sans laquelle la terreur est funeste; la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible; elle est donc une émanation de la vertu.

L'ossessione della dirittura etica da imporre con la forza ce la avevano anche i Khmer rossi e i

nazifascisti che mandavano al rogo l'entartete Kunst. Ce la avevano i talebani e i puritani

statunitensi che applaudivano la dittatura del Patriot Act e le guerre sante di Bush. E ce l'hanno

anche i nostri moderati, ai quali fu

sufficiente

il balenio di qualche mazzetta in prima pagina per ripudiare il modello socialdemocratico della Prima

Repubblica e consegnarsi alla tirannide dei mercati.

Che il desiderio di purezza morale sia proprio dei fanatici e dei totalitari è una lezione che la storia non si stanca mai di ripeterci - e che noi non ci stanchiamo mai di ignorare, con esiti che il progresso tecnologico renderà sempre più foschi. In 1984 Orwell immaginava che ai cittadini della distopica Oceania fosse imposta l'onestà non solo negli atti, ma anche nei pensieri. L'invenzione letteraria dello psicoreato, perseguito da un'apposita psicopolizia, prelude a un delirio di omologazione alla legge che oggi, con la diffusione delle comunicazioni telematiche e l'introduzione di concetti paralegali come l'hate speech, non sembra più così romanzesco e paradossale.

In calce a questa parentesi storico-letteraria - che ci porterebbe lontano - va però detto che l'onestà in politica predicata dai grandi del passato alludeva a una dimensione sostanzialmente etica, resa possibile anche dal sussistere di sistemi di valori più o meno universalmente riconosciuti (i miti fondativi della civitas, la religione cristiana ecc.), laddove l'onestà dei nani odierni, pur abbeverandosi generosamente a quella suggestione, dichiara un'accezione tecnica e ristretta: cioè, il rispetto delle leggi vigenti. Il che può apparire più pragmatico e sensato, ma non lo è.

Partiamo dalla teoria degli insiemi: il politico è anche un cittadino tenuto al rispetto delle leggi, come il tappezziere è anche un automobilista obbligato dal codice della strada e l'architetto è anche un contribuente che deve pagare le tasse. Una qualità universale (gli obblighi, cioè l'intersezione) non può implicare una qualità particolare (i mestieri, cioè il complemento). Il fatto di pagare le tasse non fa di me un architetto, né tantomeno un bravo architetto. Che un politico si impegni a non sollecitare tangenti può dare conforto agli esasperati ma non ha nessuna rilevanza politica, trattandosi di un obbligo universale il cui mancato rispetto è perseguito dal potere giudiziario a prescindere dalle idee politiche del trasgressore.

L'operazione di presentare una qualità universale come un tratto distintivo non manca mai di affascinare le menti semplici. Sicché il partito della legalità fa il paio con il partito sedicente democratico, che suggerirebbe possano esistere partiti non democratici in un ordinamento dove la democrazia è imposta in Costituzione. Ci troviamo, per capirci, nella fantastica categoria dei ristoratori che si vantano di servire cibi commestibili, dei costruttori che pubblicizzano case che non crollano e dei puericultori che promettono di non uccidere i bambini. Certo, è possibile - anzi, è cronaca quotidiana - che i politici delinquano. Ma porre questi problemi sul piano della scelta elettorale, e non dell'azione giudiziaria, equivale a sottoscrivere l'opzionabilità delle garanzie e degli obblighi costituzionali a seconda del voto. Il che integra una prima picconata ideale inferta dagli onestisti ai fondamentali giuridici dello Stato.

La seconda scaturisce dal fatto che, se che i politici in quanto cittadini devono rispettare le leggi, in quanto politici le devono scrivere, discutere e promulgare. In altri termini, se al cittadino spetta essere onesto, alla politica spetta definire ciò che è onesto. Dall'intersezione indebita di questi due insiemi si producono gravi conseguenze. Quella più generale è una squalificazione della politica: da luogo legislativo-esecutivo in cui la comunità si autodetermina, a gabinetto di funzionari esecutori selezionati non già in base alla capacità di tradurre i bisogni collettivi in decisioni, ma alla fedeltà con cui applicano le decisioni già prese.

Una visione, è inutile osservarlo, che sposa perfettamente il dogma tecnocratico. Se la cosa giusta non ha alternative, non ha colore politico ed è già decisa altrove - nelle sedi sovranazionali e sovrademocratiche e/o come sottoprodotto di dinamiche economiche a cui si attribuisce la necessità propria dei fenomeni naturali - la competizione politica non può che giocarsi sullo zelo e sulla puntualità della sua applicazione. In questo orizzonte, la volontà popolare si sovrappone ai compiti dei tribunali e degli organi di vigilanza: diventa, cioè, inutile e accessoria.

L'accezione legalista dell'onestà esclude quella politica. La riduce a calcolo giuridico scaturito dall'applicazione dei codici senza che interferiscano le valutazioni di interesse e di carattere sociale, valoriale, culturale ecc. che sostanziano la partecipazione politica. Sicché i crimini dei governanti sono quelli che violano le leggi, ma non le leggi stesse. Chiudere scuole e ospedali per onorare i vincoli di bilancio, sequestrare il risparmio per risanare le banche, precarizzare il lavoro, inasprire la tassazione a danno dei più deboli, consegnare le risorse pubbliche ai privati, imporre sanzioni alle popolazioni in guerra ecc. sono crimini, crimini gravissimi, che però il ragliatore dell'o-ne-stà non può intercettare in quanto deliberati in applicazione delle leggi. A rigore, sarebbe anzi criminale fare il contrario. Sicché non gli resta che sfogare la propria vigile acrimonia contro i rubagalline e gli arraffoni delle retrovie: quelli che, avendo poco da rubare, non possono permettersi di farlo con la complicità del legislatore.

***

Che l'onestà di chi governa e/o di chi è governato sia una variabile largamente indipendente dalla

performance economica e sociale di un paese è dimostrato innanzitutto dall'inafferrabilità dell'assunto:

onesti rispetto a che cosa? e quante volte? e perché? Al solito, ciò che si guadagna in suggestione

dialettica lo si perde in misurabilità statistica. Ma anche concentrandosi sull'indicatore più ricorrente e

mitizzato, la corruzione, si scopre non solo che la sua incidenza è sovrastimata oltre il ridicolo (v.

Galli, qui e qui), ma anche che il nesso tra

corruzione e PIL non è statisticamente rilevante (v.

Bagnai e la Legge di Travaglio).

Per quanto ne sappiamo, politicanti corrotti e delinquenti di

ogni risma ci sono sempre stati: nei periodi floridi e nei periodi di declino. Se non si è in grado di

dimostrare che l'incidenza del fenomeno è aumentata rispetto a epoche migliori ci troviamo di fronte a una -

deprecabile fin che si vuole - invariante.

Anzi, a voler essere pedanti, il nesso tra disonestà e declino c'è: ma al contrario. L'impoverimento e le politiche recessive che ne sono la causa - a prescindere dall'onestà di chi le pratica - stimolano a trasgredire le leggi. La relazione positiva tra disoccupazione e crimini contro la proprietà è stata ripetutamente dimostrata (v. Cantor e Land 1985; Papps e Winkelmann 1999; Raphael e Winter-Ebmer 2001; Dumitru 2012; Entorf e Sieger 2014 ecc.), così come quella tra pressione ed evasione fiscale (v. Orsi, Raggi e Turino, 2013). La stessa corruzione, quando non è legalizzata subordinando l'agenda degli stati al capriccio degli investitori che li finanziano, è quasi una certezza se le attività pubbliche più lucrose sono messe in palio ai privati promettendo l'eldorado per i vincenti e la rovina per i vinti. Chi non corromperebbe per scongiurare il fallimento? Chi non lo farebbe alla prospettiva di un arricchimento immenso e garantito per decenni?

La politica non deve solo definire ciò che è onesto, ma anche creare le condizioni affinché l'onestà sia un vantaggio - e non una moda, che lasciamo alle pecore. Gli onestisti sembrano credere che gli uomini si comportino male perché sono cattivi (?), sicché si adagiano nella facilità di una fiaba morale dove per salvare il regno è sufficiente cacciare il principe cattivo e sostituirlo con un principe buono. Senza curarsi se quest'ultimo è un imbecille, né del fatto che, permanendo le condizioni politiche che ostacolano l'adesione alla legalità, anche i buoni diventano cattivi. Per scelta o per necessità.

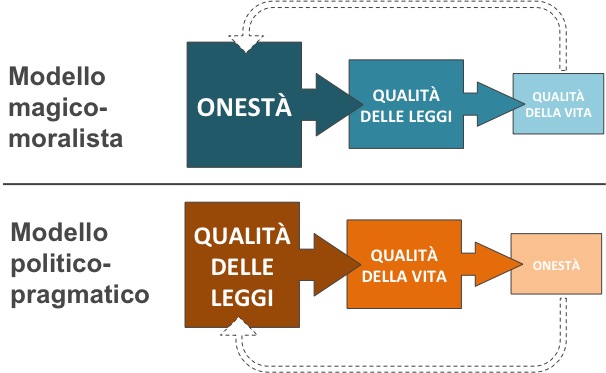

Questo modello, che umilia la politica subordinandola ai suoi prodotti, lo chiamiamo magico-moralista. Il suo contrario, quello in cui la politica è il presupposto ontologico dell'onestà, lo chiamiamo politico-pragmatico. Ne consegue uno schema pedante con la relazione gerarchica delle condizioni.

A chi giova che, nei programmi elettorali, il rispetto delle regole preceda e/o sostituisca la critica delle regole? Evidentemente a coloro che le impongono. I quali realizzano così il duplice obiettivo di scongiurare l'opposizione degli organi decisionali democratici relegandoli al ruolo onorifico di esecutori ed exempla morali per il popolo e, al contempo, si assicurano la cieca obbedienza di cittadini e politici uniti nell'indistinto destino dei sudditi, mettendoli in competizione per aggiudicarsi la palma dei puri.

Ma non solo. Il modello magico-moralista, intimamente colpevolizzante, realizza anche il terzo obiettivo di sottrarre le regole alla critica empirica qualora esse si rivelassero inefficaci o dannose per coloro che le devono osservare. Se la qualità della vita pubblica dipende, prima di ogni altra cosa, dall'onestà dei suoi attori, allora la bontà delle regole non può essere messa in discussione se prima non si realizza quel rinnovamento morale necessario al loro buon funzionamento: cioè mai. Non c'è davvero limite alle applicazioni di questa strategia dialettica. Se le privatizzazioni non funzionano è perché i controllori si lasciano corrompere e gli appaltatori sono troppo avidi, se le tasse sono alte è perché ci sono gli evasori, se i voucher non rilanciano l'occupazione è perché c'è chi se ne approfitta, se l'Europa non mantiene ciò che promette è perché i paesi meridionali non rispettano i parametri, ecc. In breve, che le regole siano sbagliate non è mai un'opzione. Finché esisteranno disonesti, furbi, corrotti e corruttori da buttare in prima pagina - cioè sempre - ci sarà una scusa per dare la colpa ai sudditi disonesti e soffocare le critiche nella vergogna.

La retorica dell'onestà è il veicolo della tecnocrazia. Agli amanti delle coincidenze storiche non può sfuggire che la menata della questione morale si radicava nell'immaginario nazionale con un'intervista rilasciata da un ex stalinista a un ex repubblichino nel luglio del 1981: lo stesso mese e anno in cui, con una semplice lettera e senza dibattito parlamentare, si sanciva l'indipendenza della Banca d'Italia dall'esecutivo mettendo così fine alla sovranità monetaria nazionale. Che i due eventi esprimano la medesima strategia dovrebbe oggi apparirci chiaro. Se le decisioni fondamentali che ci riguardano non appartengono né a noi né ai nostri rappresentanti, non ci resta che il dubbio vanto di rispettarle per poterci dire onesti.

Lascia un commento