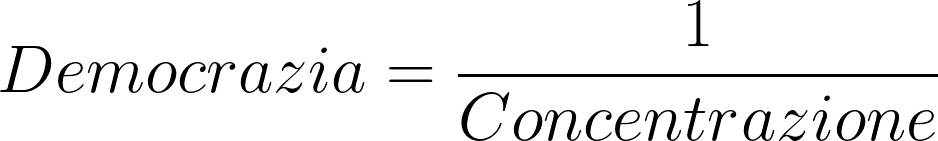

In un precedente articolo si introduceva la pseudo-formula della concentrazione. L'idea tautologica di fondo è che all'accrescersi della concentrazione dei capitali e dei poteri di sorveglianza e di intervento decresca il grado di democrazia. Che cioè, in definizione, la democrazia ceda progressivamente terreno all'oligarchia e al totalitarismo:

Se la democrazia si realizza nella disseminazione non solo dei poteri decisionali ma anche del benessere,

del risparmio e della proprietà (Cost. art. 47), non può stupire che il suo recente declino si sia

accompagnato a innovazioni politiche, giuridiche ed economiche attivamente tese a promuovere un maggior

grado di concentrazione. La tendenza riguarda tutti i settori, esprimendosi ad esempio in campo economico

come concentrazione dei capitali, già caposaldo dell'analisi marxiana:

Gli esercizi commerciali diventano franchising di catene internazionali, i marchi storici finiscono in pancia alle corporation, le banche si aggregano, gli operatori di servizi e le aziende di Stato arricchiscono il portafoglio dei grandi investitori, le compagini azionarie e le sedi legali migrano da una giurisdizione all’altra – impercettibili al fisco, onnipresenti al consumatore e ai listini di borsa. Il tutto tra il plauso e l’incentivo del legislatore, che immemore del «Too Big to Fail» si vanta di promuovere l’«efficientamento» e le «economie di scala» (La crisi narrata, pag. 41).

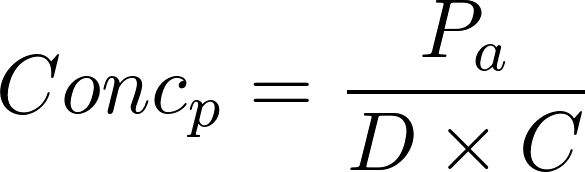

Nell'articolo citato, dove si indagava la declinazione informatica del concetto e la collegata ossessione

della «dematerializzazione», si ipotizzava che la concentrazione cresca al diminuire della «diffusione dei

poteri» o lunghezza della catena decisionale (D) e del «loro costo» (C) e

all'aumentare delle persone (Pa) che subiscono il potere p:

A corredo dell'ipotesi si osservava che nella retorica politica e giornalistica più vulgata la

concentrazione

non appaia come una piaga a cui metter freno per proteggere i diritti

della democrazia, ma sia anzi programmatica e auspicata:

L'idea che la disseminazione delle responsabilità e degli ostacoli all'esercizio di un potere garantiscano la sicurezza e i diritti di tutti è... un principio fondante della democrazia, la quale allarga la base dei poteri intrecciando «pesi e contrappesi», organi di vigilanza, collegi giudicanti e legislativi, commissioni, articolate gerarchie di comando ecc. e coinvolgendo periodicamente l'intera cittadinanza nella nomina di chi la amministra. Non è assolutamente un caso che in anni recenti [le] garanzie [del]la diffusione dei poteri decisionali e [de]l loro costo... siano esplicitamente demonizzate dai teorici, commentatori e protagonisti più accreditati e vocali del «riformismo» politico. Né che seguano gli appelli a «tagliare i costi della politica», rimuovere «lacci e lacciuoli», diminuire i parlamentari, sopprimere organi politici come province e Senato, snellire ulteriormente i processi legislativi, «disintermediare» i rapporti di lavoro ecc. Tutto serve a... consegnare più poteri a un numero più ristretto di decisori.

Dopo avere pubblicato la formula, i più pensosi tra i miei lettori mi fecero notare un «baco», che cioè al diminuire del costo C (che io stesso avevo ipotizzato tendente a zero, in un caso teorico) il numero di decisori D sarebbe stato irrilevante persino nel caso in cui D ≥ Pa.

È però evidente che una pseudo-formula sociale ha un valore strettamente maieutico e non può soddisfare i

requisiti di una legge fisica o matematica. Se non altro perché i valori di costo ipotizzati - che includono

«costi economici diretti, numero di azioni richieste, difficoltà fisiche e logistiche, eventuali rischi

legali ecc.» - sono qualitativi e non puntualmente quantificabili. Su quella linea di critica si sarebbero

dovuti rilevare altri e più seri problemi nell'equazione, come ad esempio il fatto che le unità di misura

non si elidono nella frazione.

Sebbene tutto ciò non ne infici la funzione esplicativa, mi sono riproposto di correggere la formula con

l'aiuto di un consulente più qualificato di me, non tanto per pedanteria ma perché quella matematizzazione

si era rivelata utile per indagare le dinamiche e i determinanti di un fenomeno altrimenti sottinteso e

sfuggente. Tra le migliorie possibili: uno sviluppo dei costi C che includa la sommatoria

della catena degli esecutori E con i relativi costi > 1 (gli esecutori sono anche decisori,

possono decidere di non eseguire), o ancora l'inclusione di una variabile di partecipazione ai costi della

decisione da parte della platea Pa che la subisce, diventandone così un esecutore

indiretto.

L'ultimo aspetto appare urgente se si considera che, come è stato accennato, il trasferimento ai vertici di poteri e sostanze cerca il consenso della base che ne è deprivata, e quasi sempre lo trova. Il costo della concentrazione, specialmente nel suo costituirsi, finisce così per essere in massima parte sostenuto da chi è destinato a subirne gli effetti. Per cogliere i moventi di questa complicità degli spogliati ci soccorrono il titolo e la chiusa di un articolo di Alberto Bagnai pubblicato sul Fatto Quotidiano del 3 gennaio 2017, dove l'intento di istituire un controllo e un potere di censura centralizzati sulla pubblicazione delle «fake news» era giudicato tanto più pericoloso in quanto, tra l'altro, consegnerebbe in futuro uno strumento di oppressione a una destra autoritaria «che incombe minacciosa» nei sondaggi europei. Lo stesso concetto è stato più recentemente rilanciato dalla giornalista Stefania Maurizi su Twitter e, in termini più generali, anche dal sottoscritto.

Ora, un arbitrio non può essere più o meno accettabile a seconda di chi lo commette: se la destra, la sinistra o il centro. Sicché il monito di Bagnai coglie bene l'aporia fondamentale di chi accetta di concentrare sovranità, poteri, diritti e posizioni di vantaggio nelle mani di un soggetto forte di cui oggi si fida, omettendo di considerare la contingenza delle qualità - vere o presunte - che lo renderebbero degno di quella fiducia. Se è teoricamente possibile - ma empiricamente poco plausibile - che una forte concentrazione di poteri produca oggi il massimo beneficio per chi vi è soggetto, nulla garantisce che domani, o in circostanze diverse, il suo abuso non annulli quel beneficio introducendo problemi più seri e più difficili da revocare. La valutazione richiede però uno sguardo programmatico che manca a un pubblico accecato dall'orizzonte breve dell'emergenza, del «fate presto» e del pericolo politico, finanziario, terroristico, sanitario, mediatico, fascista eccetera che incombe, tanto incline a dare carta bianca ai forti e a proiettarvi il proprio bisogno di un «mondo giusto» (Lerner, 1980), quanto spaventato, se non incattivito, dalla presunta inadeguatezza dei deboli nel far fronte alle minacce del momento. Spaventato cioè da se stesso, dal popolo anonimo e diffuso e dalla libertà dei suoi membri. E, quindi, dalla democrazia.

E poiché nulla è nuovo sotto il sole, dall'illusione di un'emergenza perpetua scaturisce l'esigenza di

un'altrettanto perpetua legge marziale, la smania di consegnarsi bendati a un Goffredo da

Buglione:

Ove un sol non impera, onde i giudíci

pendano poi de' premi e de le pene,

onde sian compartite opre ed uffici,

ivi errante il governo esser conviene.

Deh! fate un corpo sol de' membri amici,

fate un capo che gli altri indrizzi e frene,

date ad un sol lo scettro e la possanza,

e sostenga di re vece e sembianza.

La questione è tutta di metodo, sicché le discussioni di merito servono solo ad annacquarla. Sarebbe

profondamente sciocco dilungarsi - come purtroppo accade - sulla maggiore o minore propensione di agenzie

nazionali e sovranazionali, banchieri, grandi investitori, multinazionali del farmaco e dell'industria,

colossi del web e monopolisti ad abusare degli enormi poteri che stiamo accumulando nelle ristrette

consorterie di chi li dirige, sulla loro buona o cattiva fede, su quanto siano galantuomini, sinceri o privi

di scrupoli, su quali crimini possano commettere avvalendosi di quei poteri e fin dove siano disposti a

spingersi per realizzare un vantaggio privato a scapito di quello generale. Ciò non ha alcuna importanza, è

anzi fuffa, dietrologia, gossip. L'unica posizione ragionevole è che quel potenziale non deve neanche

esistere e che le libertà e i poteri diffusi, o quel che ne resta, devono essere difesi coi denti

perché sia negata la possibilità dell'abuso. Gli eventuali «buoni» saranno i «cattivi» di domani, i

decisori di cui ci fidiamo cederanno il posto ad altri decisori, gli azionisti ad altri azionisti, «le

sinistre» a «le destre» e viceversa. Se non sappiamo chi e come adopererà le armi che stiamo conferendo in

un solo arsenale, abbiamo però una certezza: che non le riavremo più indietro quando ne subiremo i

colpi.

***

Quando mio figlio guarda il cartone animato di Robin Hood crede che i cittadini di Nottingham soffrano

perché il perfido Giovanni Senzaterra si è insediato sul trono del fratello Riccardo. Ma una volta cresciuto

gli racconterò un'altra storia, che il problema era invece il buon Riccardo, il cui regno illuminato aveva

illuso i sudditi di potersi fidare del potere in carica. E che, al contrario, fu dalle tensioni insorte tra

il dispotico Giovanni e i baroni ribelli che scaturì la Magna Charta con cui si tracciava un limite

all'arbitrio assoluto del sovrano: di qualunque sovrano, amico o nemico secondo il metro di ciascuno.

Correva l'anno 1215. Otto secoli dopo quegli aristocratici strabilierebbero sentendoci blaterare di

«esecutivo forte», «Senato di rappresentanza», «misure drastiche», «governance internazionale», «mercati

globali» e investitori che «ci chiedono», «dimensioni per competere», «ricatto delle minoranze», centrali di

acquisto, economie di scala, «nanismo delle imprese», big data, digitalizzazione dei processi,

armonizzazione delle norme. Riderebbero della nostra nostalgia di un totalitarismo de iure o de

facto che ci dovrebbe costringere... al progresso.

Il discorso sulla concentrazione è un caso lampante di ripetizione dell'ovvio. Perché i suoi

pericoli sono già tutti nella definizione di democrazia, nell'applicazione dell'aritmetica alle masse di

uomini e capitali e nella serie ormai lunga dei suoi fallimenti storici e delle sue promesse mancate. Per

quanto sintomo e non causa, la sua ricorrenza in fenomeni all'apparenza molto diversi ne fa uno strumento

utile per registrare e comunicare i tanti volti del decadimento economico e sociale e della

«rifeudalizzazione» in corso.

Perché in effetti non c'è quasi problema in cui non si affacci un aumento della concentrazione: dal

trasferimento delle sovranità nazionali alla Commissione di un superstato continentale solo nominalmente democratico, all'umiliazione dei governi

locali ridotti a funzionari, intermediari, esattori; dal trionfo dei gruppi industriali transnazionali che

divorano le produzioni locali e dettano le regole del lavoro e del consumo, alle fusioni bancarie con

l'abolizione del voto diffuso e cooperativo e la creazione di gruppi facili da vendere, impossibili da

controllare; dal progressivo coagulo di monopoli privati nei servizi pubblici alla formazione di fondi finanziari in grado di

comprare tutto, anche le politiche degli Stati . E ancora: l'affermazione di una «verità ufficiale»

mediante commissioni e algoritmi, il transito di dati pubblici e privati sulle piattaforme digitali di pochi

e onnipotenti operatori, la compulsione alla «smaterializzazione» e il conseguente trasferimento di tutte le

informazioni, anche sensibili, anche strategiche, anche determinanti per il governo pubblico, nei canali telematici e sui sistemi di una

manciata di imprenditori privati, la digitalizzazione coatta dei pagamenti, la sorveglianza telematica

globale, il delirio distopico delle «città smart». Fino all'ultima declinazione del concetto, quella con cui

si mira a concentrare il potere anche sull'hardware dei nostri corpi: la somministrazione

permanente, universale e obbligatoria di farmaci accidentalmente vaccinali e «salvavita» a intere

popolazioni, nessuno escluso e per nessun motivo, direttamente nel sistema circolatorio, preparati da un

oligopolio mondiale di industrie in miliardi di dosi e sotto gli auspici di un unico organismo

sovranazionale.

Di questi, come degli altri suddetti, ci siamo fidati troppo ieri epperò

dobbiamo fidarci oggi e anche domani consegnando

loro poteri ancora più ampi. Cosa può andare storto?

La concentrazione è infine un fattore intrinseco di instabilità. Anche in regime di perfetta buona

fede - qualsiasi cosa voglia dire, cioè nulla - basta un errore per produrre effetti abnormi che si

riverberano e si alimentano nella sterminata platea dei soggetti. E poiché gli errori li abbiamo sempre

commessi e continueremo a commetterli, la concentrazione non genera colossi Too Big To Fail ma la

garanzia di una failure universale senza nicchie di scampo, senza reti di riserva a cui affidare la

tenuta del sistema.

Torneremo spesso a occuparcene.

Lascia un commento